El cura Typek

21 diciembre, 2025El hombre joven de larga sotana descendió del sulky tratando de evitar el barro, las lluvias no habían sido abundantes, pero las pocas horas de sol de un invierno que comenzaba no permitían que las callecitas se secaran, en la puerta de la casa que lo alojaría, lo esperaba doña Pía Francisconi. El padre Estanislao Typek hacía poco tiempo que había comenzado a atender a los fieles de la Villa, venía en sulky desde Cerrito una vez al mes, cuando las lluvias lo permitían y se alojaba en el hogar de la familia Gherbotto sobre la esquina de las calles…

También te puede interesar

La Gundka 5

26 agosto, 2019

A la barra

16 septiembre, 2021

Arado de Mancera

26 agosto, 2019Un monseñor para la Villa

Los meses iban pasando y yo estaba madurando un proyecto. Irme al campo a instalarme. Donde estaba y en la Catedral donde trabajaba, era algo maravilloso. Me hubiera quedado siempre. Con muchos momentos libres, mucho descanso, mucha paz y tranquilidad.…

La Chinchibira y otras gaseosas perdidas

El sol ya marcaba el mediodía, puntualmente los negocios iban cerrando sus puertas y sus propietarios y empleados emprendían el regreso, pero muchos tenían la costumbre permitida de parar en algún bar para el aperitivo antes de regresar a “las…

Sin novedad en el frente

Las esperanzas de obtener el tercer “Oscar” se diluyeron poco antes de las once de la noche del domingo 12 de marzo cuando “Argentina 1985” de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani no pudo contra la película…

“La Reina de la Canción” y la TV

En la primera noche de carnaval en febrero de 1972, por el corso de la calle Urquiza se presentó una carroza construida por un grupo de jóvenes que representaba a la canción emblema del programa Alta tensión, el musical más…

Pista “Cuidame el nene”

A principio del siglo XX el cine era una novedad poco frecuente entre las pequeñas localidades provincianas y José Cotti había encontrado su oficio. Así llegó a la Villa con sus proyectores y una carga de latas con películas y…

El Hogar Feliz de Amada

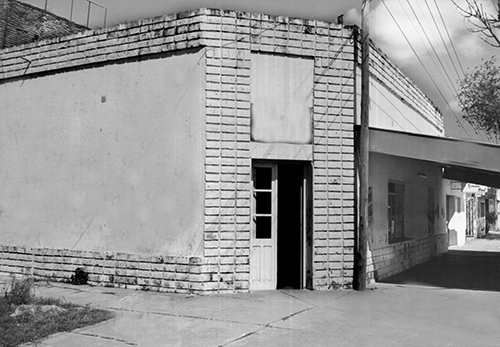

El edificio de la esquina de 3 de Febrero y Sarmiento tiene la característica de ser la primera casa de ladrillos construida en la Villa a principios del siglo XX por Sebastián Bogado. Con el tiempo sus descendientes, Fausto e…

Marcas del ganado

Los principales aspectos de la norma son los siguientes: los propietarios debían presentarse con sus respectivas marcas ante los alcaldes de hermandad y jueces territoriales de su correspondiente distrito, quienes serían los encargados de tomar una razón del nombre y…

De boticarios y farmacias

A principios del siglo pasado, las boticas eran un verdadero lujo para los pequeños poblados de ese entonces, con sus estanterías de madera, vitrinas de cristales biselados y frascos llenos de misterio. Algunos mostraban en sus frentes inquietantes etiquetas con…

El engrasador

Engrasador era un oficio bastante importante y tenía cierta jerarquía dentro del personal al servicio de una máquina trilladora. Era la segunda autoridad. Junto con el maquinista atendía todo lo referente a la buena marcha del equipo, tanto en maquinaria…

La Confianza, fundada en 1914

Un cartel pronto a desaparecer y una larga historia encerrada en su estructura de ladrillos. Una historia que se inicia en el año 1911 cuando un joven de 14 años, unido a un grupo de amigos, parte en un vapor…